今回はアルティン流ガロア理論で重要な定理を解説します。

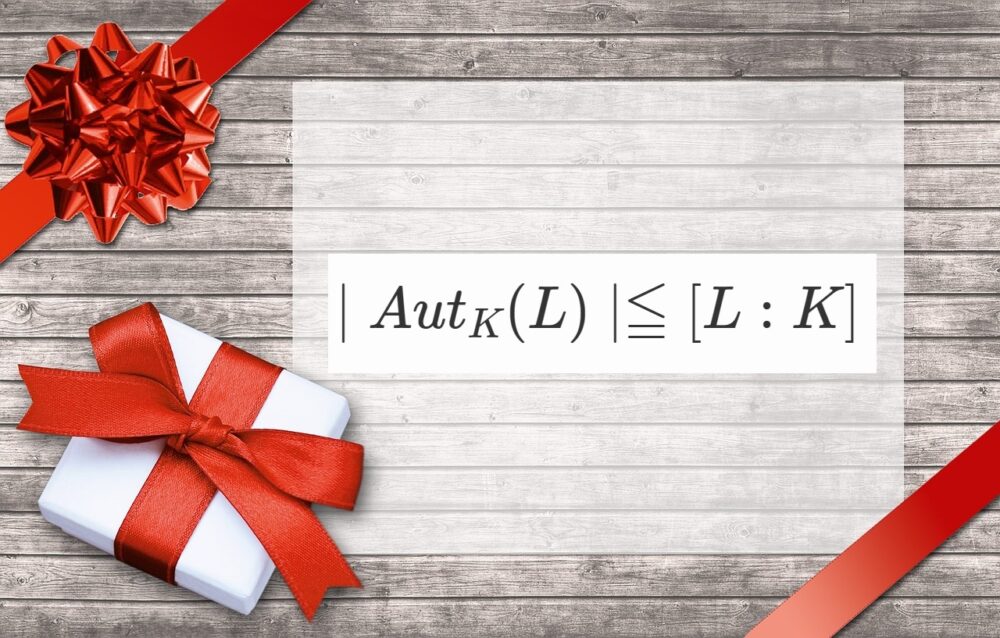

端的に言うと、体の拡大次数と自己同型の個数を結びつける定理です。

式だけ見てもいまいちすごみが分からないと思うので、

今回も具体例とともに解説をしていきたいと思います。

証明の発想部分まで細やかに解説したのでめっちゃ長くなってしまいました。

その分定理の気持ちに近づけると思うので、ご期待ください。

アルティン流ガロア理論で重要な定理の主張

まず初めに定理の内容を示してきましょう、と言いたいところなんですが、

その前にガロア拡大のおさらいから行きたいと思います。

なぜか。

おそらくアルティンは、ガロアの理論を線形代数で翻訳していく過程で

今回の定理を発見し、その特別な場合としてガロア拡大を定義していると思われるからです。

「体の拡大には2種類ある。

ガロア拡大か、それ以外かだ。」

今回の記事を読み終えたとき、上記のような感想を持っていただけたのなら嬉しく思います。

ではガロア拡大の定義をおさらいしていきましょう。

(ガロア拡大の定義)

$L/K$ を有限次の体拡大とする。

このとき、$\mid Aut_K(L) \mid =[L:K]$

であるならば、$L/K$ をガロア拡大という。

適当に体の拡大をとってきて、

それが$\mid Aut_K(L) \mid =[L:K]$という条件を満たせばOK!ということですね。

今回は観察結果だけまとめます。

具体的な観察過程が気になる方は、ぜひ以下の記事をご覧ください

ガロア拡大になっている例

①$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\lbrace a+b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q} \rbrace$

なので、$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]=2$です。

また、恒等写像を$e$とし、$\sigma(\sqrt{2})=-\sqrt{2}$と定めると、

$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}))=\lbrace e, \sigma \rbrace$

となることが分かり、

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})) \mid =[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]$

となるため、これはガロア拡大です。

②$\mathbb{Q}( \omega, \sqrt[2]{3})/\mathbb{Q}$

計算は結構大変ですが、

$\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})=$

$\lbrace a_1+a_2\omega+a_3\sqrt[3]{2}+a_4\omega\sqrt[3]{2}+a_5\omega\sqrt[3]{4}+a_6\omega\sqrt[3]{4} \mid a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 f \in \mathbb{Q} \rbrace$

となります。

ゆえに$[\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=6$

です。

次は$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}))$を考えましょう。

$\sigma(\sqrt[3]{2})=\sqrt[3]{2}, \omega \sqrt[3]{2}, \omega^2 \sqrt[3]{2}$

$\sigma(\omega)=\omega, \omega^2$

で$\sqrt[3]{2}$と$\omega$の飛ばし方で定まる$3×2=6$通りの写像が大切です。

結果として、

$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}))=\lbrace e, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5 \rbrace$

と分かります。

ゆえに$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})) \mid=6$です。

したがって、

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})) \mid=[\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$

が成り立つため、これはガロア拡大です。

ガロア拡大になっていない例

①$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$

まず拡大次数から。

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})=\lbrace a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q} \rbrace$

なので、

$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=3$

です。

では$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$はどうでしょうか?

普通に$\sigma(\sqrt[3]{2})=\sqrt[3]{2}, \omega \sqrt[3]{2}, \omega^2 \sqrt[3]{2}$

としたいところなんですが、

$\omega \sqrt[3]{2}, \omega^2 \sqrt[3]{2}$は$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$の元ではありません。

ゆえに今回は$\sigma(\sqrt[3]{2})=\sqrt[3]{2}$しか許されないのです。

したがって、$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))=\lbrace e \rbrace$

となり、

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) \mid=1$です。

ゆえに$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))<[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$

となるので、これはガロア拡大ではありません。

②$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$

$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})=\lbrace a+b\sqrt[4]{2}+c\sqrt[4]{4}+d\sqrt[4]{8} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\rbrace$

なので、$[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}]=4$です。

では$Aut_{\mathbb{Q}}(\sqrt[4]{2})$はどうか考えましょう。

これはちょっと丁寧に行きます。

$\sqrt[4]{2}$は$x^4-2=0$の解です。

$x^4-2=0$の解は

$x=\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}$

です。ゆえに自己同型は

$\sigma(\sqrt[4]{2})=\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}$

としたいところですが、$i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}$は$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$の元ではありません。

ゆえに、

$\sigma(\sqrt[4]{2})=\sqrt[4]{2}$となる恒等写像か、

$\sigma(\sqrt[4]{2})=-\sqrt[4]{2}$の2通りしかありえません。

ゆえに$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})) \mid=2$です。

ということで、

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})) \mid<[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}]$

なので、これはガロア拡大ではありません。

例のまとめ

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$は

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})) \mid =[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]$

なのでガロア拡大でした。

$\mathbb{Q}( \omega, \sqrt[2]{3})/\mathbb{Q}$は

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})) \mid=[\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}]$

なのでガロア拡大でした。

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$は

$Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))<[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$

なのでガロア拡大ではありませんでした。

$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$は

$\mid Aut_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})) \mid<[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{3}):\mathbb{Q}]$

なのでガロア拡大ではありませんでした。

さて。

何か違和感はありませんか?

今までずっと

$\mid Aut_K(L) \mid $ と $[L:K]$

の大小関係の観察結果をまとめてきました。

大小関係なので、理論上は

$\mid Aut_K(L) \mid <[L:K]$

$\mid Aut_K(L) \mid =[L:K]$

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$

の3通りがあり得ます。

がしかし。

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$

が成立するような例ありました?

なかったですよね。

そう。

大小関係は理論上3パターンあるはずなのに、2パターンしか観測されない。

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$

となる例はどんだけ探しても見つからないんです。

これが今回の記事で扱う定理です!

アルティン流ガロア理論で重要な定理

(アルティン流ガロア理論で重要な定理)

$L/K$を有限次元の体拡大とする。

このとき、

$\mid Aut_K(L) \mid ≦[L:K]$

となる。

では次の見出しで証明を行っていこうともいます。

アルティン流ガロア理論で重要な定理の証明

今一度定理の主張を確認しておきましょう。

(アルティン流ガロア理論で重要な定理)

$L/K$を有限次元の体拡大とする。

このとき、

$\mid Aut_K(L) \mid ≦[L:K]$

となる。

証明に際して、発想部分を考えていきましょう。

まず$\mid Aut_K(L) \mid ≦[L:K]$という数式の気持ちを理解することが大切です。

この主張は、数式だけ見ると

$\mid Aut_K(L) \mid ≦[L:K]$が成り立つんだよ!

と言っているように見えますが、違います。

これはこう考えるべきです。

$\mid Aut_K(L) \mid$ と $[L:K]$ の大小関係は

$\mid Aut_K(L) \mid <[L:K]$と

$\mid Aut_K(L) \mid =[L:K]$と

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$の

三種類があるけど、

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$は成り立たないよ!

と読み取るべきです。

要するに、今回の定理は否定の証明なのです。

否定の証明で超ウルトラ役立つテクニック。

それは背理法です。

今回は背理法で矛盾を導くという方針で証明を進めていきます。

さて。

どうやって矛盾を導けばよいでしょうか?

それが問題です。

とりあえず背理法の仮定で

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$

が出てきます。

数式を日本語訳すると、

自己同型の数が拡大次数より多い、となります。

拡大次数は基底の本数で決まるので、

結局は

自己同型の個数が基底の本数より多い

ということです。

基底と言えば線形独立性が重要です。

自己同型と線形独立に関するなにか決定的な特徴があれば、

それを軸にして矛盾につなげることができるかもしれないけど、

そんなうまい性質ないかな~

↑あるよ!デデキントの補題!!

という流れになります。

前回の記事で扱ったデデキントの補題はこのような過程で発見されたに違いありません。

デデキントの補題の主張を確認しておきましょう。

(デデキントの補題)

$K, L$を体とし、$K$から$L$への互いに異なる$n$個の準同型写像を

$\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n$とする。

このとき、任意の$x \in K$に対して、

$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_n\sigma_n(x)=0$

($a_1, a_2, \cdots, a_n \in L$)

が成り立つのは

$a_1=a_2=\cdots =a_n=0$のときのみである。

補題の証明が気になる方は以下の記事をご覧ください。

また、証明に際しては連立方程式に関する特徴が大切になります。

それは、式の数より文字の数が多いと0以外の解があるよ!

という主張です。

特に、右辺が0となる場合を考えていきましょう。

例えば、

$3x-2y=0$

を考えましょう。

これは、文字の数は2で、式の数は1なので、

式の数より文字の数が多い例として考えることができます。

例えば、$x=y=0$を代入すると、

$3×0-2×0=0$

が成立します。よって、

$x=0, y=0$は

$3x-2y=0$

の解です。

そりゃそうです。

右辺が0なので、左辺の文字に0を突っ込めばとりあえず等式は成立します。

これはある意味当たり前なことなので、

$x=y=0$は自明な解と呼ばれます。

ここで、

$3x-2y=0$

の解は$x=y=0$のときのみかというと、そうではありません。

例えば、$x=2, y=3$なども

$3x-2y=0$の解ですし、

$x=\dfrac{2}{3}, y=1$なども

$3x-2y=0$の解です。

このように、$x=y=0$ではないような解は、

当たり前の解ではないので、非自明な解と言います。

他にも、例えば

$\begin{equation} \left\{ \, \begin{aligned} & 2x+3y+4z=0\\ & x+y+z=0 \end{aligned} \right. \end{equation}$

を考えていきましょう。

文字の数が3で、式の数は2なので、

この場合も式の数が文字の数より文字の数が多いです。

例えば、$x=1, y=-2, z=1$や、

$x=2, y=-4, x=2$

などが解として考えられます。これらは非自明な解ですね。

線形代数(特に行列)を用いると、

自明な解や非自明な解についてもう少し深い考察ができますが、

それはまた別の記事で扱っていこうと思います。

とりあえずここでは、

「連立方程式を考えるとき、

式の数より文字の数が多いと、

非自明な解(どれかは0ではない)をもつ」

という事実だけ覚えておいてください。

この事実を証明で使います。

では証明に進んでいきましょう!

(アルティン流ガロア理論で重要な定理の証明)

$\mid Aut_K(L) \mid ≦[L:K]$

を背理法によって示す。

$[L:K]=n$と置く。

背理法の仮定より

$\mid Aut_K(L) \mid >[L:K]$

であり、

$\mid Aut_K(L) \mid > n$

である。

$\mid Aut_K(L) \mid $は自然数なので、

$\mid Aut_K(L) \mid≧n+1$

となり、$Aut_K(L)$は少なくとも$n+1$個の互いに異なる元をもつ。

それを$\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n, \sigma_{n+1}$とする。

$L$の任意の元$\alpha$に対して、

$x_1\sigma_(\alpha)+x_2\sigma_2(\alpha)+\cdots +x_n\sigma_n(\alpha)+x_{n+1}\sigma_{n+1}(\alpha)=0$

が成り立つのであれば、デデキントの補題より

$x_1=x_2=\cdots =x_n=x_{n+1}=0$でなければならない。

いま、$[L:K]=n$なので、

$L$の$K$上の基底は$n$本ある。

それを

それを$\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n$と置く。

すると、$L$の任意の元$\alpha$は、

$\alpha = a_1\omega_1 +a_2\omega_2+\cdots a_n \omega_n$

$(a_1, a_2, \cdots, a_n \in K)$ と表される。

ここで、$L$の任意の元$\alpha$に対して

$x_1\sigma_1(\alpha)+x_2\sigma_2(\alpha)+\cdots +x_n\sigma_n(\alpha)+x_{n+1}\sigma_{n+1}(\alpha)=0\cdots ①$

が成り立つような$x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}$が存在するかどうかを考える。

(もし任意の元$\alpha$で①が成り立つ係数たちが存在するならデデキント補題が使える)

①について、$\alpha$は任意の元なので、

$\alpha=\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n$

のいずれの場合でも①は成立していなければならない。

よって、連立方程式

$\begin{equation} \left\{ \, \begin{aligned} & x_1\sigma_1(\omega_1)+x_2\sigma_2(\omega_1)+\cdots +x_n\sigma_n(\omega_1)+x_{n+1}\sigma_{n+1}(\omega_1)=0 \cdots ㋐\\ & x_1\sigma_1(\omega_2)+x_2\sigma_2(\omega_2)+\cdots +x_n\sigma_n(\omega_2)+x_{n+1}\sigma_{n+1}(\omega_2)=0\cdots ㋑ \\ & \ldots \\ & x_1\sigma_1(\omega_n)+x_2\sigma_2(\omega_n)+\cdots +x_n\sigma_n(\omega_n)+x_{n+1}\sigma_{n+1}(\omega_n)=0\cdots ㋒ \end{aligned} \right. \end{equation}$

が立式される。

この連立方程式は未知数の数が$n+1$個であり、

式の数が$n$個であるので、非自明な解を持つ。

それを

$x_1=\beta_1,$

$ x_2=\beta_2,$

$ \cdots,$

$ x_{n+1}=\beta_{n+1}$

とすると、

$\begin{equation} \left\{ \, \begin{aligned} & \beta_1\sigma_1(\omega_1)+\beta_2\sigma_2(\omega_1)+\cdots +\beta_n\sigma_n(\omega_1)+\beta_{n+1}\sigma_{n+1}(\omega_1)=0 \cdots ㋓\\ & \beta_1\sigma_1(\omega_2)+\beta_2\sigma_2(\omega_2)+\cdots +\beta_n\sigma_n(\omega_2)+\beta_{n+1}\sigma_{n+1}(\omega_2)=0\cdots ㋔ \\ & \ldots \\ & \beta_1\sigma_1(\omega_n)+\beta_2\sigma_2(\omega_n)+\cdots +\beta_n\sigma_n(\omega_n)+\beta_{n+1}\sigma_{n+1}(\omega_n)=0\cdots ㋕ \end{aligned} \right. \end{equation}$

が成立し、

$\beta_i $ $(i=1, 2, \cdots, n, n+1)$ の少なくとも1つは 0 にならない。…②

(全て0なら自明な解しか持たないことになるので、どれかは0でないことになります)

ここで、$L$の任意の元$\alpha$は$a_1, a_2, \cdots, a_n \in K$を用いて

$\alpha = a_1\omega_1 +a_2\omega_2+\cdots a_n \omega_n$

と表されるのであった。

$a_i \in K$ $(i=1, 2, \cdots, n)$であり、

$\sigma_j \in Aut_K(L)$ $(j=1, 2, \cdots, n, n+1)$

なので、$\sigma_1(a_i)=\sigma_2(a_i)=\cdots =\sigma_n(a_i)=\sigma_{n+1}(a_1)=a_i$

となる。これを踏まえると、

$a_1×㋓$より、

$\beta_1 a_1 \sigma_1(\omega_1)+\beta_2 a_1 \sigma_2(\omega_1)+\cdots +\beta_n a_1 \sigma_n(\omega_1)+\beta_{n+1} a_1 \sigma_{n+1}(\omega_1)=0 $

$\beta_1 \sigma_1(a_1) \sigma_1(\omega_1)+\beta_2 \sigma_2(a_1) \sigma_2(\omega_1)+\cdots +\beta_n \sigma_n(a_1) \sigma_n(\omega_1)+\beta_{n+1}\sigma_{n+1}( a_1) \sigma_{n+1}(\omega_1)=0 $

ここで、$\sigma(x)\sigma(y)=\sigma(xy)$であったので、

$\beta_1 \sigma_1(a_1\omega_1)+\beta_2 \sigma_2(a_1\omega_1)+\cdots +\beta_n \sigma_n(a_1\omega_1)+\beta_{n+1} \sigma_{n+1}(a_1\omega_1)=0 $

である。

$a_1×㋓+a_2×㋔+\cdots +a_n×㋕$より、

$\beta_1 \lbrace \sigma_1(a_1\omega1)+\cdots +\sigma_1(a_n\omega_n) \rbrace +$

$\beta_2 \lbrace \sigma_2(a_1\omega1)+\cdots +\sigma_2(a_n\omega_n) \rbrace +\cdots$

$\beta_{n+1} \lbrace \sigma_{n+1}(a_1\omega1)+\cdots +\sigma_{n+1}(a_n\omega_n) \rbrace =0$

となる。$\sigma(x)+\sigma(y)=\sigma(x+y)$であったので、

$\beta_1\sigma_1(a_1\omega_1+\cdots a_n\omega_n)+\cdots \beta_{n+1}\sigma_{n+1}(a_1\omega_1+\cdots a_n\omega_n)=0$

である。

$\alpha = a_1\omega_1 +a_2\omega_2+\cdots a_n \omega_n$

であったので、

$\beta_1\sigma_1(\alpha)+\beta_2\sigma_2(\alpha)+\cdots +\beta_n\sigma_n(\alpha)+\beta_{n+1}\sigma_{n+1}(\alpha)=0\cdots③$

である。

したがって、デデキントの補題より、③が成立するのは

$\beta_1=\beta_2=\cdots= \beta_{n+1}=0$

の場合のみでなければならないが、これは②に矛盾する。

以上のことから、背理法より、

$\mid Aut_K(L) \mid ≦[L:K]$

である。

(証明終了)

まとめ

いかがでしたか?

今回扱った定理を基にガロア理論を構築していくのがアルティン流です。

ガロア理論は、ガロア拡大をどう定義するかによってさまざまな流派がありますが、

やっぱりアルティン流がもっとも自然ですっと腑に落ちます。

今後、今回扱った定理は様々なポイントで活躍するので、ご期待ください。

ではまた次回の記事でお会いしましょう!

コメント