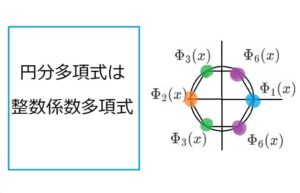

円分多項式は整数係数で既約である。

この著しい性質を今回は証明します。

まずは素数次の場合から。

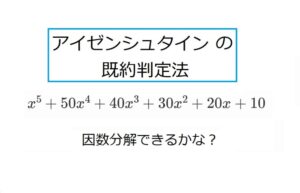

アイゼンシュタインの既約判定法が大活躍します。

円分多項式のおさらい

円分多項式とは、

$x^n-1$

の因数分解に現れる多項式でした。

定義は次のようなちょっとヤバい感じです。

(定義)

$\zeta_n=\cos \dfrac{2\pi}{n}+i\sin \dfrac{2\pi}{n}$とする。

このとき、

$\Pi_{GCD(n, k)=1, 1≦k≦n}(x-\zeta_n^k)$

を円分多項式といい、$\Phi_n(x)$で表す

例えば、$n=5$の場合は

$x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$

で、$\Phi_5(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$となります。

です。

$n=7$の場合は、

$x^7-1=(x-1)(x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)$

で、$\Phi(x)x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1=$となります。

$n=11$の場合は、

$x^{11}-1=(x-1)(x^{10}+x^9+x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)$

で、$\Phi(x)=x^{10}+x^9+x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$です。

なんか、長いやつが出てきます。

なるほど、円分多項式はいつも長い式なんだなと思えますが、

そうとも限りません。

$x^6-1=(x-1)(x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)$

ですが、$x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$はまだ可約です。

$x^6-1=(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

となり、$\Phi_6(x)=x^2-x+1$です。

$x^n-1$

の$n$が素数の場合は、

$x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots +x+1)$

の

$x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots +x+1$が既約になります。

今回はこれを証明していきます。

なお、円分多項式がなんであんなヤバい定義になっているのかは

こちらの記事をご覧ください。

また、円分多項式の世にもきれいな因数分解の法則性や、整数係数になることの証明についてはこちらの記事をご覧ください。

素数次の場合の円分多項式の既約性の証明

$p$を素数とします。

$x^p-1=(x-1)(x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots +x+1)$

という因数分解ができ、円分多項式は定義から

$\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdot +x+1$

となります。

これが整数係数で既約であることを今回は示していきます。

(定理)

$\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdot +x+1$

は整数係数で既約である。

「既約を示す」といえば、真っ先に思い浮かぶのはアイゼンシュタインの既約判定法です。

(定理:アイゼンシュタインの既約判定法)

整数係数の多項式

$f(x)=a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots +a_1x+a_0$

に対して、以下の3つの条件を満たす素数$p$が存在するとき、

$f(x)$は有理数係数の範囲で既約な多項式となる。

① $a_n$は$p$で割り切れない

② $a_i$ $(i=0, 1, 2, \cdots, n-1)$ は$p$で割り切れる

③ $a_0$は$p$で割り切れるが、$p^2$では割り切れない

今回の証明は、ぶっちゃけていえばこのアイゼンシュタインの既約判定法を

$\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdot +x+1$

に適応するだけです。

条件①②③を満たす素数が存在することを示せば、

もう一瞬で終わりなんです。

が。

よくよく式を見るとある違和感に気づくと思います。

おいおい、

$\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdot +x+1$

の係数は全部1じゃん。

1は素数じゃないじゃん。

既約判定法の条件を満たす素数を見つけようがないじゃん!

そうなんです。

今回は、そのままの形では既約判定法を使うことができません。

なので、ちょっとアクロバティックな技を使います。

まず、既約性の証明は、因数分解できないことの証明です。

否定形の証明なので、背理法が第一の選択肢となります。

そこで、$\Phi_p(x)$が整数係数で可約であると仮定します。

すると、整数係数の多項式$f(x)$と$g(x)$を用いて

$\Phi_p(x)=f(x)g(x)$

と因数分解できるはずです。

ここから工夫をします。

$\Phi_p(x)=f(x)g(x)$

という式は、$x$についての恒等式です。

すなわち、$x$に何を代入しても成り立たなければならない式です。

なので、

$\Phi_p(x)=f(x)g(x)⇔\Phi_p(x+1)=f(x+1)g(x+1)$

が成り立ちます。

これによって、二項定理が発動できるようになり、

うまいことアイゼンシュタインの既約判定法が使える形になります。

また、証明に際しては、

「$p$が素数の時は必ず二項係数

${}_p\mathrm{C}_i$ $(i=1, 2, \cdots, p-1)$

が$p$の倍数になる」という事実を使います。

留意してください。

(証明)

$p$が素数の際、円分多項式

$\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdot +x+1$

が整数係数で既約であることを示す。

背理法を用いる。

$\Phi_p(x)$が整数係数の範囲で可約であると仮定する。

すると、整数係数の多項式$f(x)$と$g(x)$が存在して、

$\Phi_p(x)=f(x)g(x)$

と因数分解できることになる。

ここで、$\Phi_p(x)=f(x)g(x)$は$x$についての恒等式であるので、

$\Phi_p(x)=f(x)g(x)⇔\Phi_p(x+1)=f(x+1)g(x+1)$

が成り立つ。

$\Phi_p(x+1)=f(x+1)g(x+1)$

について考えていく。

いま、$x^p-1$の因数分解について、

$x^p-1=(x-1)(x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots +x+1)$

であった。

ゆえに

$\dfrac{x^p-1}{x-1}=\Phi_p(x)\cdots ①$

である。

①より、

$\Phi_p(x+1)=\dfrac{(x+1)^p-1}{(x+1)-1}$

となる。

二項定理より、

$\Phi_p(x+1)=\dfrac{(x^p+{}_p\mathrm{C}_1x^{p-1}+{}_p\mathrm{C}_2x^{p-2}+\cdots +{}_p\mathrm{C}_{p-1}x+1)-1}{x}$

$\Phi_p(x+1)=x^{p-1}+{}_p\mathrm{C}_1x^{p-2}+{}_p\mathrm{C}_2x^{p-3}+\cdots +{}_p\mathrm{C}_{p-1}$

である。

定数項${}_p\mathrm{C}_{p-1}$について、

${}_p\mathrm{C}_{p-1}=p$

であることと、二項係数${}_p\mathrm{C}_i$ $(i=1, 2, 3, \cdots, p-2)$

が必ず$p$の倍数であることに注意する。

すると、

$\Phi_p(x+1)$の最高次の係数は1であり、$p$の倍数でない$\cdots ㋐$

$\Phi_p(x+1)$の最高次以外の係数は全て$p$の倍数$\cdots ㋑$

$定数項p$は$p^2$では割り切れない$\cdots ㋒$

が分かる。

㋐と㋑と㋒から、アイゼンシュタインの既約判定法より、

$\Phi_p(x+1)$は整数係数で既約である。

しかしこれは

$\Phi_p(x+1)=f(x+1)g(x+1)$

に矛盾する。

したがって、背理法より、

$\Phi_p(x)$は整数係数で既約である。

(証明終了)

アイゼンシュタインの既約判定法、大活躍でしたね!

これ本当に便利なんです。

アイゼンシュタインの既約判定法の証明に興味を持たれた方はぜひこちらの記事をご覧ください。

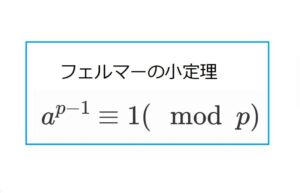

また、$p$が素数の時に二項係数が$p$の倍数になることに興味を持たれた方はこちらの記事をご覧ください。

フェルマーの小定理を証明する際に${}_p\mathrm{C}_i$が$p$の倍数になることを証明しています。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、素数次の場合の円分多項式の既約性をアイゼンシュタインの既約判定法で証明しました。

次回は、$p^e$次の円分多項式の既約性を示していきたいと思います。

そして、段階を踏んで最終的に一般の$n$の場合の証明をします。

ご期待ください。

ではまた次回の記事でお会いしましょう!

コメント